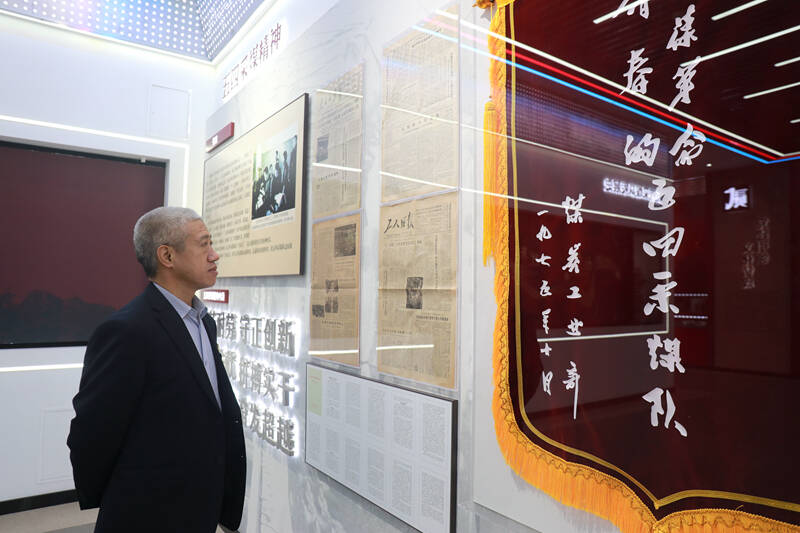

3月21日,在正通煤业企业文化展厅的五四采煤队展柜前,与这支队伍相伴38年的老职工李军,正凝视着展柜上多张泛黄的《人民日报》《工人日报》——30多年前报道里,承载着他的青春岁月,再转头看着隔壁的TBM掘进机展柜,眼角的皱纹里漾出欣慰。

(该公司五四采煤队职工李军)

“当年我们用10斤重的镐头创奇迹,现在年轻人用10寸长的控制器闯新路,但骨子里的精气神从未改变!”李军的感慨掷地有声。

从当年“抓革命,促生产”的全国典型,到现在的企业标杆,红色基因已渗透到正通煤业每个角落,他们将“特别能吃苦”的攻坚韧劲融入灾害防治战场,把“特别能战斗”的拼搏血性注入TBM掘进应用,把“特别能奉献”的担当精神嵌入数字化应用中,在千米井下续写着新的奋斗史诗。

提及正通煤业,“水”始终是绕不开的话题,正通煤业党委副书记、总经理周长宽深有感触:“矿井涌水量大,从建矿初期一直与‘水患’作战斗,我们坚信一定会战胜它。”

(该公司五四采煤队区队班子成员合影)

正如医者先疗心,正通煤业想要战胜“水患”,提高“精气神”是首选。2015年10月,西北矿业(原淄博矿务局)将五四采煤队成建制调入正通煤业,旨在用红色基因弥补思想短板,重塑团队精神,这不仅可以提升全员抗水灾的信心,更将“水患”防治从被动应对转变为主动预控,实现思想与行动的双重提升。

本领往往诞生于困境。前不久,由正通煤业地质测量部王宇、蒙乐乐等4人组成的团队斩获山东能源矿山测量工团体冠军。这份荣誉的背后彰显出红色基因的传承,更验证了防治水技术体系的实效。

他们运用现代技术、工艺,采取物探和钻探联合作业的方式,精准把脉井下现场隐蔽致灾因素,通过相互验证,让灾害无处遁形。同时与中国矿业大学共同研究“预注浆堵水减水工艺”,催生出的“帷幕截流+平面改造”协同效应,再搭配“井上下水文动态监测系统”,形成了一套“探测—治理—监测”全链条技术解决方案,真正将“水患”锁入科技治水的智慧牢笼。据了解,由他们主导的《侏罗纪煤田顶板强突水砂岩含水层涌水机理及修复治理技术研究》项目,被纳入国家矿山安全监察局矿山安全生产科研攻关项目。

这套技术体系为TBM在复杂地质条件下的高效掘进扫清了障碍。从2020年引进首台TBM开始,他们历经“跨界原搬引进、局部自主改造、全面设计优化”三级跳,通过对TBM设备结构、施工工法、施工组织等方面的矿化改造,实现了设备由通用化到定制化的迭代升级。

(该公司引进TBM时场景)

“TBM的进化史就是企业的创新史,设备从最初的167米到现在的45米,重量从原来的800吨到目前的300多吨,TBM越用越轻巧,通过持续优化结构设计与系统集成,实现了显著的技术跃升。”周长宽介绍,5年时间,4台TBM累计掘进巷道2万多米,并创出了单班进尺23.1米、单月进尺450米的最高纪录,较同断面传统掘进工艺提速5——7倍。更令人瞩目的是,他们不仅斩获“煤炭行业两化深度融合优秀项目”“中国煤炭工业行业标杆案例”等十余项国家级、省部级荣誉,还牵头制定两项行业标准,填补了国内空白。其应用成果亮相陕西省创新创业博览会,吸引20余批次行业学习交流,成为企业的一张亮眼名片。

(该公司井下胶轮车运输场景)

当TBM在井下谱写“钢铁洪流”进行曲时,其他数字技术也同步开展。井下车辆等候室,下午3点,数十辆胶轮车排列有序,随着中班职工有序登车,智慧调度系统实时监控,胶轮车群沿着运输大巷鱼贯而行,车辆尾灯勾勒出充满科技感的井下交通图景。目前,正通煤业井下物料和人员已全部实现胶轮车运输,职工上下井实现“点对点”,上下井路途时间缩短近1个小时,物料运送单趟平均节省时间近40分钟。

同样在地面地销发运广场,运煤司机只需手机操作就能完成进矿、装煤、过磅整套程序,不仅全程不用下车,还能了解到煤种、装载量等信息,大幅提高装运效率,广场上再也看不到车辆拥挤的场景。据了解,汽车智能装车系统的投用,减少了人工、设备等费用年投入近100万元,车辆发运时间由每车40秒缩短至20秒。

采煤机记忆截割、皮带集控系统改造、远程放仓、矿井智能一体化管理系统建设……从人拉肩扛到数字孪生,从经验驱动到机器控制,变的是技术形态,不变的是精神内核。

当前,矿井部分区队党员干部人手一本《毛主席语录》,这本红色封皮的小册子与智能手机同放于工作服口袋中,成为井下作业的“思想导航仪”,在“红”与“智”交织的工作实践中,以“世上无难事、只要肯攀登”的勇气,在千米井下续写着新的奋斗史。

“1975年五四采煤队用血肉之躯托起‘永葆革命青春的采煤队’红旗,今天我们要用数字技术树起‘现代化矿山’新标杆,整整半个世纪,就像毛主席的诗词一样‘上九天揽月、下五洋捉鳖’,我们就是上接卫星导航、下穿煤层岩层,让红色基因在矿山永远鲜亮。”正通煤业党委书记、董事长张金魁动情地说。

(未经授权禁止转载)